Chi pronosticava una significativa ritirata della grande macchia rossa che, dal 2016, colora le cartine politiche degli Stati Uniti è rimasto deluso. Nonostante un recupero dei democratici, che riconquistano il controllo della Camera dei Rappresentanti, l’ondata-Trump tiene ancora, sia all’interno del Senato – che rimane repubblicano – e, in generale, nel Paese.

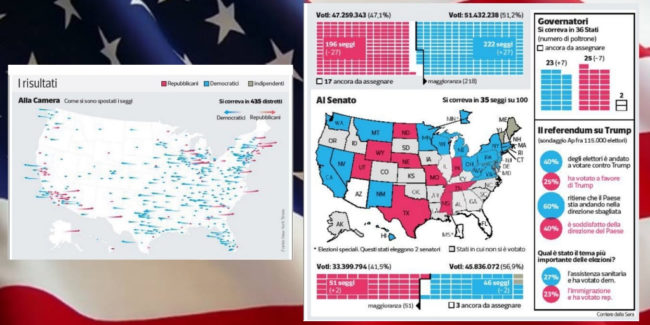

I circa 50 milioni di americani chiamati ad eleggere 435 deputati, 35 senatori e 36 governatori hanno infatti rispettato la tradizione della storia elettorale degli Stati Uniti che vede in moltissimi casi il partito al governo in minoranza in un ramo – se non in entrambi – del Congresso. Anche stavolta, come era successo già ad Obama, Bush, Clinton e perfino a Reagan, il Presidente dovrà governare durante la seconda parte del proprio mandato con un ramo del Congresso controllato dall’opposizione: 223 deputati democratici rispetto ai soli 196 del Gop. Al contrario, al Senato, per il quale la Costituzione assegna due rappresentanti per Stato indipendentemente dal numero degli abitanti, non c’è stata partita: i repubblicani, con le vittorie in Indiana, Florida e Missouri, rafforzano addirittura la loro maggioranza portandosi a 51 contro 45.[spacer height=”20px”]

Eppure, queste elezioni dovevano rappresentare l’appuntamento della riscossa di tutta quella parte d’America ancora sotto shock per l’impresa di Donald Trump: i circa 3 milioni di voti popolari in più raccolti dai democratici durante quell’8 novembre 2016 – e che molti ritenevano un ideale trampolino di lancio per azzoppare definitivamente il Presidente – non hanno fatto la differenza. Non è bastata al Partito democratico la grande mobilitazione di giovani che lasciava presagire un ribaltamento degli equilibri come a nulla, pure, sono serviti gli appelli dell’unico dem con ancora un certo appeal, quel Barack Obama che solo pochi giorni fa parlava di queste elezioni come “le più importanti della nostra vita”. Nemmeno lo spettro della paura, da più parti evocata come principale reazione all’attivismo a tratti fuori controllo di Trump, è riuscito a fare breccia nell’America profonda che, viceversa, premia di nuovo i repubblicani, anche con scarti a doppia cifra negli Stati laddove, nel 2016, si era assistito ad un testa a testa. Un argomento debole da contrapporre a chi, a meno di due anni dall’inizio del mandato, si è presentato di fronte agli elettori con un tasso di crescita che si avvicina al 4% e con un’occupazione record. L’impennata dell’affluenza non ha certo punito il Presidente. Tutt’altro.

Anche i sogni di poter accelerare un eventuale processo di impeachment per Trump, in caso di ulteriori sviluppi del Russiagate, sono destinati a non vedere mai luce: se è vero che da gennaio la Camera avrà sulla carta i numeri per poter azionare la messa in stato di accusa, il Senato che ha la funzione di giudice per questo tipo di processo, rimane saldamente a maggioranza repubblicana: difficile, quindi, che a Washington si possa assistere ai tanto auspicati scenari in stile House of Cards.

Nonostante i numeri che segnalano una ripresa, le ambizioni dei democratici rimangono al palo anche per quanto riguarda la ricerca di un volto da contrapporre al Presidente nelle presidenziali del 2020: nessun profilo è riuscito ancora a catturare l’attenzione mediatica necessaria (e determinante) per affrontare le primarie democratiche più incerte di sempre. Nell’attesa di un nuovo Obama, insomma, la realtà ha vinto sulla fiction: l’America è rimasta repubblicana e Trump ha vinto il suo referendum personale.

Simone Santucci, Il Tempo 8 novembre 2018