Questo profilo di Giovanni Malagodi è filtrato dalla memoria di chi, giovane negli anni ’60 del novecento e, sebbene estraneo alla politica militante e alla vita del Partito Liberale, non poteva, anche per l’ambiente famigliare nel quale si andavano formando la sua cultura e la sua personalità, che sposare i principi liberali di uno Stato moderno volti alla salvaguardia della libertà e della dignità dell’individuo dei quali all’epoca Malagodi, segretario generale del Partito Liberale, era autorevole e strenuo difensore con una guida politica di grande spessore.

La mia conoscenza di Malagodi fu occasionale, durante brevi incontri quale accompagnatore di mio padre, ed è derivata soprattutto dall’ascolto dei suoi discorsi , dai suoi scritti, dal libro di memorie di mio padre e da alcune confidenze che egli mi faceva.

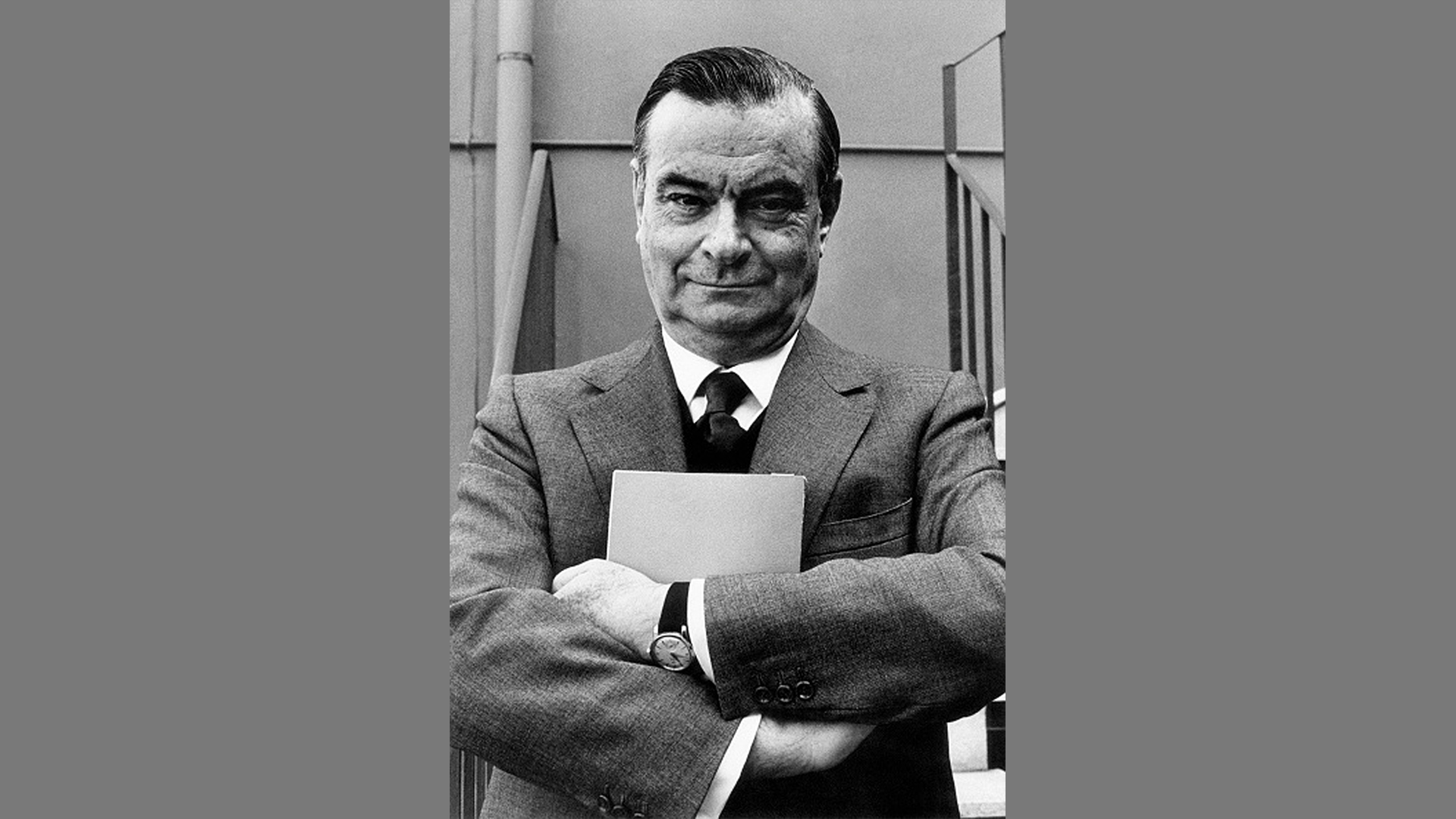

Trovarmi di fronte a Malagodi che, spesso con una cartella sotto il braccio, vestito di scuro con abiti tanto di buon taglio quanto stazzonati, ti scrutava con sguardo diretto e profondo e ti parlava con un vocione metallico, mi metteva in uno stato di soggezione (ma ritengo che accadesse anche ad altri interlocutori) per l’autorevolezza che emanava dalla sua figura e dalle sue parole.

Ero ammirato dalla sua cultura, dalla precocità del suo ingegno rivelatasi già nella stesura della tesi di laurea sulle ideologie politiche lodata da Benedetto Croce che la fece pubblicare da Laterza e ne parlò sulla “Critica”; dalla sua frequentazione, parlando quattro lingue, dei consessi internazionali; restavo meravigliato dalla sua fulminea carriera sia nella leggendaria Banca Commerciale di Toepliz e di Mattioli, il celebre banchiere umanista, dove giovanissimo aveva raggiunto il grado di direttore centrale e aveva svolto importanti incarichi internazionali fra economia e diplomazia, all’Oece, al Bureau du Travail International a Ginevra e alla NATO, sia nel Partito Liberale dove era arrivato al vertice appena due anni dopo il suo ingresso nel Partito che organizzò con strutturazione moderna superando la concezione crociana del prepartito con compiti pedagogici.

Ascoltando i suoi discorsi, era impossibile sottrarsi al fascino di un’oratoria fluida, chiara ,rettilinea, logicamente stringente e quindi dotata di grande efficacia persuasiva, anche nelle tribune politiche televisive, del tutto aliena dalla retorica, dai ragionamenti barocchi, nebulosi e labirintici propri dei politici dell’epoca, dove confluivano in felice sintesi una vasta e profonda cultura umanistica e politica ed un’importante esperienza nel campo della finanza internazionale.

In quegli anni dominava in Italia un cattolicesimo politico non più degasperiano, ma incline alle suggestioni dell’apostolato dossettiano interpretato da Amintore Fanfani .Il leader della Democrazia Cristiana era sostenitore di un’economia pubblica allargata ed invasiva, convinto che per realizzare una società inspirata al pensiero sociale-cattolico il potere pubblico doveva controllare l’economia mediante la programmazione dello sviluppo economico, mentre, sul piano politico, sosteneva la necessità dell’ingresso nel Governo del Partito Socialista che considerava maturo per tale esperienza in quanto sciolto dall’alleanza con il Partito Comunista e dalla pregiudiziale marxista.

Nulla di più contrario alla concezione liberale dello Stato e dell’economia.

Malagodi, alla guida di un piccolo partito, ebbe il coraggio di sfidare il pachiderma Democrazia Cristiana ed intraprese un’opposizione intransigente ma, a un tempo, leale e costruttiva contro la politica del centro-sinistra usando le armi della ragione, forte della competenza, dell’ autorevolezza e del rispetto che gli riconosceva gran parte dell’opinione pubblica, anche se di diverso orientamento politico.

Malagodi puntò recisamente contro la nazionalizzazione delle imprese elettriche, la programmazione economica, l’introduzione dell’ordinamento regionale, la nuova disciplina dei patti agrari, l’invadenza dello Stato padrone nell’economia con funzioni di regolazione del mercato che prescindevano da criteri di economicità.

Malagodi riteneva, in base all’insegnamento einaudiano, che le libertà individuali anche nel campo economico contro monopoli pubblici e privati fossero i capisaldi essenziali, in un’economia di mercato, per il conseguimento di un progresso economico volto all’elevamento delle condizioni di vita dei cittadini in un quadro di sempre più stretta integrazione con la politica europea.

La politica di Malagodi si concentrò nella difesa della libertà di mercato e della concorrenza facendosi promotore di una proposta di legge antimonopolista per riequilibrare il mercato che non fu presa in esame perché osteggiata dalla maggioranza.

Dal 1954 al 1976, l’anno della fine nel Partito Liberale del lungo regno di Malagodi, Aldo Bozzi lo affiancò nella guida del partito quale vice segretario nazionale stabilendo una collaborazione, come riconobbe Malagodi, ”quasi sempre in concordia, più di rado in concordia discorde, ma sempre concordi”.

Sebbene di diversa estrazione culturale, Malagodi e Bozzi avevano in comune i valori della tradizione risorgimentale delle rispettive famiglie(l’uno vantava il nonno volontario nella Repubblica romana del 1849 ed era figlio di Olindo direttore della Tribuna giornale vicino a Giovanni Giolitti al quale nel 1921 aveva suggerito Benedetto Croce quale Ministro dell’ Istruzione ;l’altro annoverava nelle glorie famigliari l’avo Giuseppe che dopo aver subito dai Borbone anni di carcere duro ,era stato nominato da Garibaldi Governatore delle Puglie); li univa inoltre una profonda fede nella libertà, unica vera astuzia della storia capace di trovare in sé stessa i rimedi ai propri errori, e un concorde senso dello Stato.

Entrambi, nel solco del liberalismo crociano, non indulgevano alla bandiera dello “Stato minimo”. I pubblici poteri dovevano limitarsi alle funzioni ad essi proprie per sostenere, senza indulgere ad alcuna forma di paternalismo, i deboli senza umiliare i capaci; ritirarsi dalle mansioni di cui si andavano appropriando, limitando l’autonomia dei cittadini; astenersi dall’elargire sussidi e prebende. Malagodi ricordava a Bozzi, sorridendo, l’aneddoto su Giolitti il quale ad un industriale che gli sollecitava un aiuto, aveva risposto che lo Stato poteva assicurare soltanto i carabinieri.

Per Malagodi, ”un liberale doveva essere né fanatico del tutto privato né fanatico del tutto pubblico sicuro che la maggior forza creatrice è la libertà e il maggior strumento di questa è l’individuo autonomo”

Bozzi ricorda nelle sue memorie che Malagodi lo rimproverava di essere più’ giurista che politico mentre egli sollecitava l’amico ad una maggiore flessibilità che, senza derogare ai principi, gli consentisse di non estraniarsi dallo spostamento a sinistra che andava registrandosi nell’asse politico italiano.

Negli incontri conviviali che si svolgevano all’Ajola, la bella tenuta nel Chianti senese(dove si produceva un ottimo vino apprezzato anche nel ristorante del Senato) che Malagodi aveva acquistato grazie alla liquidazione ottenuta quando si era dimesso dalla Banca Commerciale, o durante le passeggiate romane al Gianicolo, mentre Malagodi passava in rassegna le erme dei barbuti protagonisti della mazziniana Repubblica romana(della cui vita conosceva ogni particolare), Bozzi riportava il discorso sul nevralgico rapporto con i socialisti. Malagodi rispondeva che non sarebbe stato contrario ad una collaborazione purché fosse lui il Ministro del Tesoro per garantire l’oculatezza della spesa e l’equilibrio della finanza pubblica quali indispensabili strumenti per soddisfare le esigenze di sicurezza e di giustizia sociale.

Questo era il fulcro del liberalismo malagodiano che concepiva l’economia non come un fine, ma come un mezzo per la salvaguardia delle istituzioni liberali e la dignità dell’uomo.

Si racconta che, dimessosi da direttore centrale della Banca Commerciale, Malagodi, in coerenza con la sua concezione dell’economia e dello Stato, chiese di essere nominato Ragioniere Generale dello Stato. L’incarico, dato il suo carattere anche politico, non gli fu dato. De Gasperi, nel commentare il rifiuto, rispose argutamente: ”Ho conosciuto tanti funzionari che volevano diventare direttori di Banca, ma è la prima volta che ho conosciuto un direttore di Banca che vuole diventare funzionario”

Malagodi non fu in realtà pregiudizialmente contrario ad una collaborazione con i socialisti che subordinava tuttavia ad un loro effettivo distacco dai comunisti del quale dubitava, intuendo nella politica della Democrazia Cristiana guidata da Aldo Moro i prologhi di quello che sarebbe poi stato definito compromesso storico.

Bozzi avvertiì “il processo d’isolamento” che stava subendo il Partito Liberale durante la fase del centro-sinistra che ne provocava la ”progressiva falcidia della rappresentanza parlamentare” e lamentò che il Partito “non aveva colto il fatto nuovo dell’assunzione dei socialisti al Governo a sessant’anni dal primo tentativo di Giovanni Giolitti” di cui proprio Olindo Malagodi, padre di Giovanni, era stato ,quale stretto collaboratore dello statista piemontese, convinto fautore.

Sta di fatto, come rileva Aldo Bozzi nelle sue memorie, che l’avvicinamento ai socialisti non andò oltre l’appoggio esterno che il Partito Liberale offrì, in sede locale, alle c.d. ”Giunte zoppe” di centro-sinistra che non avevano una sufficiente maggioranza.

Malagodi perse la sua grande battaglia e, con essa, la segreteria del Partito, e gli anticorpi liberali non riuscirono a scalfire lo statalismo assistenziale che avrebbe intossicato l’Italia nei decenni futuri.

Malagodi rifiutò di essere confinato nell’ipocrita figura del “grande vecchio” e continuò a sostenere intensamente il suo liberalismo sia nell’ Internazionale Liberale, della quale fu presidente fino al 1989 e membro del successivo triunvirato fino al 1991 unitamente a Adolfo Suarez e a Otto von Lambsdorff, sia dal seggio di senatore che ricopri, anche quale presidente del Senato, fino al 1987.

La continuità del proprio pensiero e degli ideali che avevano ispirato la sua azione, l ’incrollabile fede nella libertà, Malagodi le manifestò ancora nella presentazione della sua creatura ”Libro Aperto” nel 1980:”Ci muoveremo a mezza quota fra il puro cielo della dottrina e l’accidentato terreno del quotidiano….Non ci limiteremo all’Italia. I problemi della politica presentano molti tratti comuni nei diversi paesi del mondo, compresi quelli in via di sviluppo. Nel liberalismo democratico e’ insita una componente ecumenica. Bisogna combattere dappertutto per difendere e allargare le frontiere ideali e politiche della libertà democratica”.

La fine della leadership malagodiana del Partito Liberale fu segnata da critiche tanto ingenerose quanto violente al limite, a volte, dell’invettiva.

Malagodi fu definito un sorpassato fuori dai tempi, ostinato su di una questione di principio, insensibile ai grandi fenomeni sociali che si andavano manifestando in Italia.

Nei suoi atteggiamenti si criticò una arroganza pedagogica, il suo carattere fu considerato angoloso, mentre i suoi discorsi, e non poteva essere diversamente nel nostro Paese sempre in lite con il buonsenso e non del tutto sfebbrato dai cascami del dannunzianesimo, furono giudicati aridi, incapaci di arrivare al cuore delle masse in quanto, fu detto,” illuminano, ma non scaldano perché nulla concedono alla fantasia, alle passioni ,agli umori”.

Furono giudizi severi dettati meno dal raziocinio che dalla passione politica che nella loro apoditticità sostituivano la vemenza acritica alla confutazione ragionata di opinioni diverse, incapaci di apprezzare in Malagodi la critica di ogni misticismo e irrazionalismo.

Nel discorso tenuto il 17 settembre 1975 a Scarborough all’assemblea annuale del Partito Liberale inglese Malagodi ricordava, con amara fierezza , che la linea politica da lui seguita: ”Personalmente mi è costata una reputazione di orgoglio e testardaggine, giudicati poco convenienti ad un uomo politico. Ritengo questo un onore, un prezzo molto piccolo da pagare per una decisione necessaria”.

Ma su Malagodi il giudizio più pacato e sereno, scevro dalle passioni del momento, lo espresse Aldo Bozzi: ”Di profonda cultura umanistica ed economica, conoscitore di paesi diversi, Malagodi è spirito religioso e il taglio della sua politica è stato sempre giolittiano. In parte gli ha forse nociuto la scarsa dote di duttilità in certi incontri; ma soprattutto ha nociuto a far emergere la sua effettiva immagine il modo schematico e nominalistico con cui, in particolare allora, si conduceva la lotta politica italiana”.

Ed in vero Malagodi era uomo tenace di convinzioni radicate e profonde che non indulgeva ad alcun opportunismo perché incapace di dire cose diverse da quelle che gl’imponeva la sua coscienza con fervore quasi sacerdotale. La verità è che per uomini come Malagodi la politica impone una moralità esigente e alta.

A tanti anni di distanza in un mondo profondamente diverso sia consentito a chi, da tempo, non è più giovane il richiamo ad un passato che non è trasfigurato dalla memoria ma forse è soltanto velato dalla nostalgia e da un affettuoso rimpianto per qualcosa di irrimediabilmente perduto.Il mio ricordo di uno dei più grandi protagonisti della vita politica italiana del Novecento non è diluito dalla distanza degli anni e mi fa dire che Malagodi non fu in realtà un perdente.

Alla linea politica di Malagodi non si può, alla luce dell’esperienza successiva, che riconoscere preveggenza e intuito.

Nell’introduzione delle Regioni il grande liberale paventava il rischio della messa in pericolo dell’unità dello Stato che la nuova e confusa articolazione di poteri e funzioni avrebbe comportato (e oggi ne abbiamo esempi numerosi)nonché il pericolo, poi divenuto una triste realtà, che la spesa regionale sarebbe lievitata pericolosamente perché gestita da una classe politica che non doveva darne conto ai cittadini.

La nazionalizzazione del settore elettrico, causata dal fallimento del mercato, fu criticata per le connotazioni politiche che la qualificavano e per le modalità attuative. Si affermò all’epoca da parte di Riccardo Lombardi, autorevole politico socialista, e di La Malfa, leader del Partito Repubblicano(che Malagodi definì il Mandés France nazionale),che con la nazionalizzazione s’intendeva mettere un bastone fra le ruote del sistema capitalistico e introdurre una sorta di governo dell’economia. Sul piano del metodo Malagodi denunciò che con la nazionalizzazione si compiva un sostanziale esproprio perché si colpiva il valore di Borsa delle azioni mettendo in crisi le imprese.

La critica alla programmazione economica, che peraltro si rivelò misura illusoria tanto che lo stesso Fanfani la ribattezzò” il libro dei sogni”, si fondava su di una limpida concezione liberale che non crede alla “mitologia dei piani”, ai profeti di salvezza che pretendono di conoscere la verità e di farti felice “a loro modo”.

Secondo Malagodi, ”L’economia di mercato, moderna e orientata socialmente richiede una programmazione flessibile, liberale, vincolante per la mano pubblica con una reale influenza sull’iniziativa privata attraverso una fiscalità adeguata e progressiva; un’adeguata politica del credito; una continua consultazione dei sindacati; un continuo chiarimento ed appello all’opinione pubblica”.

L’invadenza dello Stato nell’economia fu criticata da Malagodi non già per insensibilità sociale, come fu detto, ma perché volta a procurare consenso mediante le risorse pubbliche, creando categorie privilegiate e consentendo ai partiti politici di accedere alla gestione dei fondi pubblici mediante la nomina di persone meno competenti che fedeli.

Abbiamo assistito, negli anni, fino ai nostri giorni all’ utilizzo di ingenti quantità di denaro pubblico per mantenere in vita imprese al di fuori di una logica di mercato o per ripianare le perdite di imprese e di enti pubblici degradati a meri esecutori di direttive politiche.

Lo statalismo denunciato da Malagodi ha progressivamente inciso, deteriorandoli, sui rapporti economici creando collusione tra il mondo politico e il mondo dell’economia, fenomeni di assistenzialismo e di corruzione privilegiando gli interessi settoriali forti risolvendosi in una pubblicizzazione dell’economia senza vera socialità.

Mentre lievitavano gli enti pubblici, declinava lo spirito pubblico.

Sono consapevole che il confronto con il passato può essere fuorviante e che non è agevole discernere se tra un’ epoca passata e la presente vi sia una cesura assoluta o una continuità decadente.

Certo è che Malagodi fece parte di un’esigua classe dirigente il cui codice contemplava devozione al bene comune, scrupolosa probità, decoro, grande apertura culturale cosmopolita, fede sincera e appassionata nella democrazia liberale, doti queste che furono meno apprezzate all’epoca di quanto possano esserlo dalle nuove generazioni.

Senza volermi ergere giudice della nostra epoca, credo che l’esperienza e certi modelli del passato, se comparati al paesaggio politico attuale, fatto di semplificazione demagogica dei problemi, di dileggio della cultura quale privilegio castale, di impoverimento del linguaggio, della rivendicazione orgogliosa dell’incompetenza, di mancanza di visione politica, di appiattimento, trasformista e narcisista, sul presente, possano ancora essere un monito, un’eredità da non disperdere per tentare di riempire il vuoto di oggi.

Pubblicato e tratto da Libro Aperto