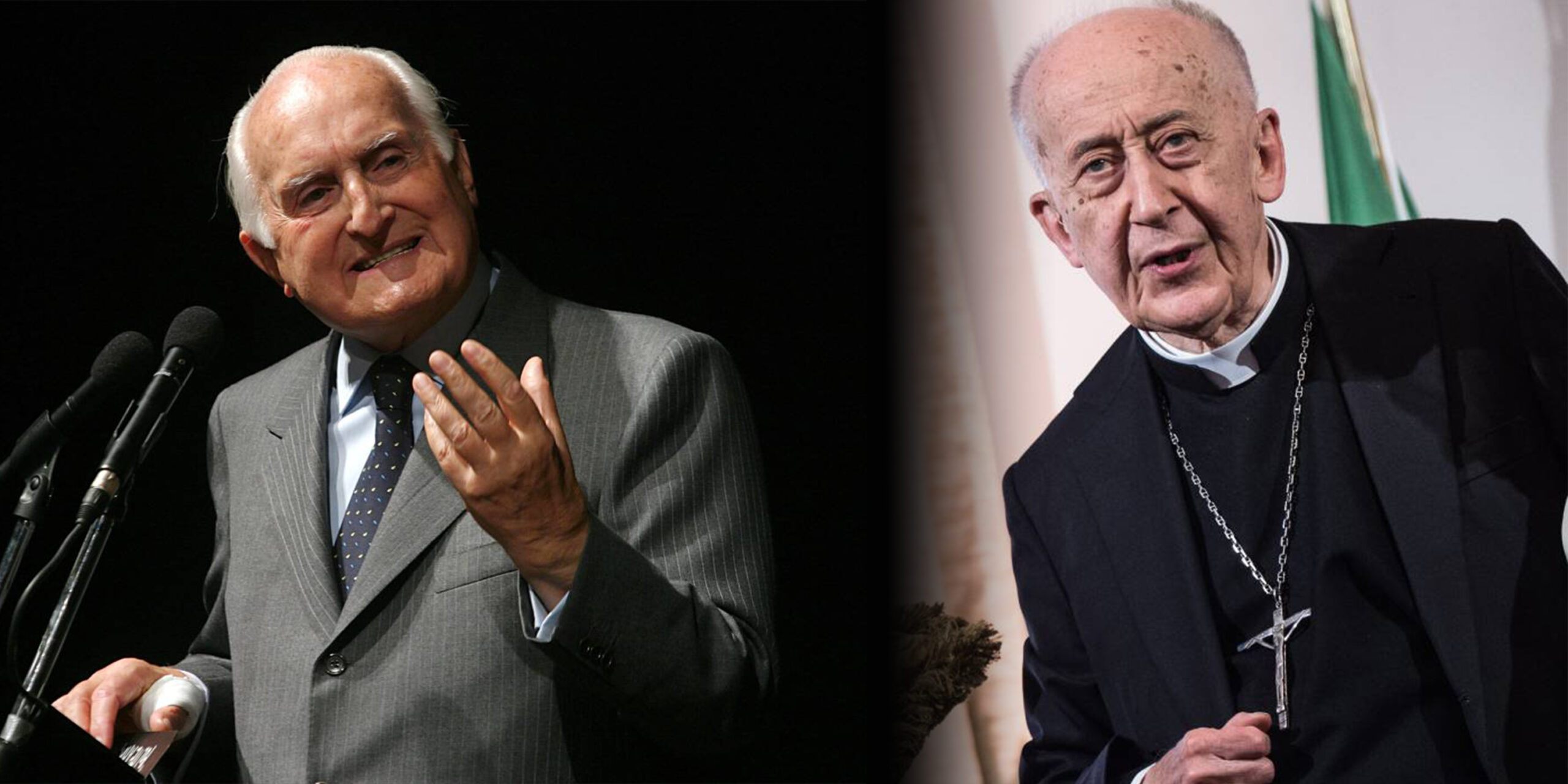

Due recenti interviste realizzate da Francesco Verderami sul Corriere della Sera ci hanno ricordato un problema antico. Il cardinale Camillo Ruini ha raccontato che nell’autunno del 1994, quand’era presidente della Cei, l’allora capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro lo convocò al Quirinale per chiedergli di “dargli una mano” per far cadere il primo governo Berlusconi, menovra che Scalfaro ordì d’intesa con la magistratura organizzata. Il dirigente del Partito democratico Gianni Cuperlo ha raccontato che quando, nel 1998, la commissione bicamerale presieduta da Massimo D’Alema osò ipotizzare una riforma del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, la segreteria della Commissione ricevette una lettera anonima scritta su carta intestata della Corte dei Conti con cui si diffidava D’Alema, minacciandolo, dal dare corso all’impulso riformatore. Il governo Berlusconi cadde, la Bicamerale D’Alema fallì.

Ce n’è abbastanza per tornare a porsi una vecchia domanda: quale sia, cioè, lo iato tra il potere formale prescritto dalla Costituzione repubblicana e il potere reale che nessuna legge, neanche quella “fondamentale”, ha mai codificato.

Per la Costituzione, il presidente della Repubblica rappresenta un potere “neutrale” equiparato a quello di un notaio. Sappiamo che non è così. Non è così perché molti presidenti hanno abusato del proprio ruolo, perché quando il sistema politico entra in crisi è naturale per il capo dello Stato assumere una funzione di guida politica, perché, crisi o non crisi, il potere di indirizzo e di condizionamento di un Presidente, o, più propriamente, di un Segretario generale del Quirinale è sempre stato e tutt’ora è, eccome se lo è, un potere tanto sconfinato quanto irresponsabile. Sul potere delle alte burocrazie pubbliche sono stati scritti libri e articoli, sì che pare inutile insistere nel descrivere il già noto. Basti qui ricordare che, ai tempi di Andrea Monorchio, la Ragioneria generale dello Stato ritenne di darsi, autonomamente, un proprio simbolo: una piramide, con una retta che parte dal vertice e si collega alla stella repubblicana. Come a dire, la Repubblica siamo noi.

Il presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga non aveva pudore nell’attribuire alle massonerie un ruolo chiave nelle vicende pubbliche. Era solito citare una massima di Alcide De Gasperi (“non parlare mai della Massoneria, ma avere sempre almeno due ministri dei propri governi ad essa riconducibili”) e attribuiva ai giudici amministrativi, “quasi sempre agghindati con grembiulini massonici”, la vera fonte del potere repubblicano. In effetti, massoneria a parte, i magistrati in generale e quelli distaccati dal Consiglio di Stato in particolare, occupano da sempre le posizioni apicali nei ministeri e negli snodi fondamentali delle istituzioni repubblicane. E da lì coltivano interessi e sviluppano politiche non sempre coerenti con quelle tentate dai governi in carica e dalle maggioranze parlamentari democraticamente elette.

Nel giugno del 2022, a seguito di una serie di spiacevoli, molto spiacevoli eventi cui assistetti nel ruolo di relatore della legge di conversione del decreto 36 del governo, sollevai con forza la questione nell’Aula del Senato. Un’uscita senza precedenti. Il tema era quello dello strapotere della Ragioneria generale dello Stato e delle alte burocrazie pubbliche. I capigruppo di maggioranza indirizzarono una lettera formale all’allora presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, la Casellati rispose che si sarebbe interessata alla delicata questione. Questione da cui, con tutta evidenza, dipende la qualità della nostra democrazia. Nessun giornale scrisse una riga; nulla, ovviamente, accadde. Se ne accorse solo l’ex presidente della Corte costituzionale Sabino Cassese, che diede lustro e peso alle mie parole prima in un editoriale del Corriere della Sera poi in un bel saggio-intervista con Alessadra Sardoni, “La struttura del potere”. La questione si asaurì lì, ma se non altro ne è rimasta traccia negli atti parlamentari, nelle emeroteche e, ancora per un po’, nelle librerie. Quand’è impotente, e lo sa, il potere formale si accontenta di poco.