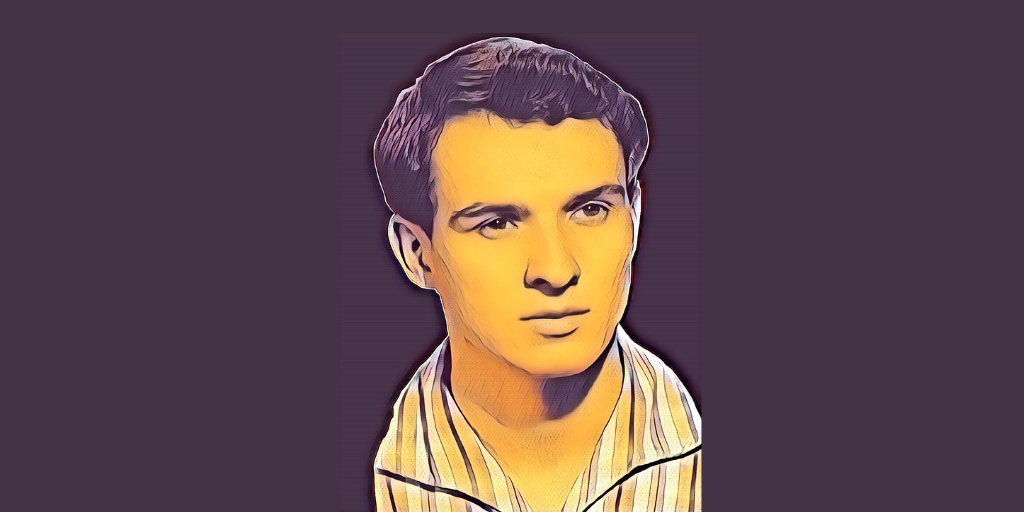

Tra pochi giorni, il 18 e il 19 gennaio, la Fondazione Luigi Einaudi commemorerà a Praga il cinquantesimo anniversario della morte di Jan Palach. La cerimonia si concluderà con la deposizione di una corona davanti al Memoriale dedicato al patriota, alla presenza del nostro ambasciatore e di altre personalità della cultura. È un gesto solenne che vuole onorare un ragazzo di vent’anni di cui è bene mantenere il ricordo.

Jan Palach era uno studente di filosofia, cresciuto nella Cecoslovacchia del dopoguerra dominata dalla dittatura sovietica, dopo che i comunisti avevano preso il potere con la violenza e il sopruso. Il governo fantoccio, come spesso accade, era più realista del re, e l’odiato Antonin Novotny era, anche dopo la morte di Stalin, un fedele burocrate stalinista. Ma verso la metà degli Anni Sessanta si respirò un po’ di aria nuova, e qualche membro dell’apparato ipotizzò una limitata evoluzione democratica. Nel Gennaio del 68 Novotny fu sostituito da Alexander Dubcek, che incautamente parlò di «socialismo dal volto umano». Leonid Breznev si allarmò, e dopo alcuni larvati avvertimenti all’eretico, decise di intervenire con l’unica forza di cui disponeva, quella delle armi.

L’esperienza

I sovietici avevano vaste esperienze in repressioni interne ed estere, ma soprattutto avevano imparato la lezione dell’Ungheria, dove, nell’ottobre 1956, mezzo paese si era ribellato contro la soffocante ipoteca moscovita. I russi, presi alla sprovvista, si erano ritirati, salvo rientrare a Budapest pochi giorni dopo con dovizia di blindati, per reprimere quella che era diventata una rivoluzione. Nel frattempo tuttavia era scoppiata l’ennesima guerra arabo israeliana, gli anglofrancesi avevano inviato i paracadutisti a Suez, e l’America si era defilata davanti alla minaccia di un conflitto nucleare: così i russi poterono chiudere la partita ungherese senza interferenze, ma con una repressione lunga, spietata e costosa.

Ammoniti da quella esperienza, i sovietici a Praga agirono rapidamente. Mezzo milione di uomini del patto di Varsavia invasero nella notte del 20 Agosto 1968 la piccola Cecoslovacchia. Non ci fu resistenza militare, solo un muto e sconsolato silenzio da parte di una popolazione annichilita e umiliata. Molti giovani tirarono sassate contro i carri; altri chiesero ai soldati il motivo di tanta brutalità. Dalle torrette i militi risposero con la parola d’ordine: bisognava stroncare una controrivoluzione fascista. Per i comunisti, chi non la pensava come loro era sempre fascista.

La lettera

A Jan Palach questa blanda resistenza non bastò. Alle 14,25 del 16 Gennaio 1969 si cosparse di benzina e si diede fuoco sulla scalinata del museo Nazionale. Lasciò una lettera, motivando la decisione con la necessità di scuotere la coscienza di un popolo sull’orlo della disperazione e della rassegnazione. Morì dopo tre giorni di agonia, e i suoi funerali furono seguiti da seicentomila persone. I comunisti europei, con qualche rara eccezione, rimasero appiattiti sulla versione della chiesa madre, e seguirono devotamente le direttive vincolanti dei satrapi del Cremlino. Il PCI, che nell’affannosa ricerca di una legittimazione presso i cattolici aveva manifestato timide perplessità sulla repressione, cercò di adattare le sue aspirazioni di catecumeno sanpietrino alle ruvide edittazioni del Soviet.

Il pasticcio

Ne uscì un pasticcio di capriole grottesche, dove Palach veniva dipinto come una via di mezzo da un nevrotico esaltato e un socialista deluso. La colpa, concludevano le veline rosse, era sempre dell’imperialismo occidentale che aveva suscitato falsi miti e che comunque bombardava il Vietnam. Quel gesto non rimase isolato. Pochi giorni dopo Josef Hlavaty, e quindi Jan Zajic, altri studenti dello stesso gruppo, si diedero fuoco lasciandoci commoventi testimonianze di incitamento alla libertà. Altri li imitarono, ma ormai la rigida censura aveva steso attorno a loro una cortina di silenzio e di bugie. Il regime chiuse le bocche, e aprì le prigioni.

L’Occidente non fece molto per tenerne alta almeno la memoria. L’America era impegnata in una guerra dove il fronte esterno, e soprattutto quello interno, minacciavano di franare. L’Europa badava essenzialmente a non irritare il potente e minaccioso vicino. Quanto all’Italia, incapace di emanciparsi dal fardello di subalternità verso gli intellettuali di sinistra, evitava ogni occasione di scontro e di addirittura di confronto con la potente e invasiva vulgata ufficiale. I residui spiriti liberali, come Panfilo Gentile, Augusto Guerriero e pochi altri, presto sarebbero stati più o meno elegantemente emarginati. Iniziavano gli anni bui per la nostra stampa, e purtroppo anche per la nostra democrazia.

La retorica

Sarebbe stucchevole retorica dire che la fiamma di Palach rimase comunque viva. In realtà fu soffocata dal conformismo e dalla paura. La cortina di ferro fu irrobustita e, se possibile, resa ancora più impermeabile. Fu necessario attendere gli anni 80, quando le potenti personalità di Karol Wojtyla e di Ronald Reagan riuscirono, il primo con la forza del pensiero, il secondo con quella delle armi, a minare le solide mura del Cremino. Quando queste caddero, come quelle di Gerico, con un improvviso e totale fragore, Palach era pressoché dimenticato. La Cecoslovacchia, come gli altri ex satelliti dell’Est, intraprese il difficile cammino della ricostruzione morale e materiale, e con la straordinaria figura di Vaclav Havel la Ragione riprese a parlare e la speranza a rifiorire, ma nemmeno questo Presidente riuscì ad evitare la secessione e lo smembramento del Paese. Nei primi anni di riconquistata libertà i cechi, come i tedeschi degli Anni 50, preferirono trascurare il passato e dedicarsi con entusiasmo al futuro.

Le iniziative

Ecco perché iniziative come questa della Fondazione Einaudi non sono solo benemerite, ma altresì necessarie ed educative. La pianticella della libertà è fragile e delicata, e necessita di alimentazione quotidiana e attenzione duratura. Noi la consideriamo, come l’aria, l’acqua e la salute, una sorta di bene dovuto e gratuito, e ne sentiamo la necessità solo quando ci vengono a mancare. Mentre l’immagine Jan di Palach dovrebbe ammonirci, come le agghiaccianti fotografie sui pacchetti di sigarette, che la malattia mortale del fanatismo e dell’intolleranza è sempre in agguato, e che talvolta è necessario perdere la vita per guadagnare la libertà.

Carlo Nordio, Il Messaggero 12 gennaio 2019