Studioso profondo e originale del liberalismo contemporaneo esaminato non solo in pensatori ormai classici come Luigi Einaudi ma anche in irregolari come Panfilo Gentile, Alberto Giordano affronta ne Le regole del buongoverno (Genova University Press), il grande e complesso tema del costituzionalismo liberale nell’Italia repubblicana.

Non si tratta di un saggio di storia costituzionale o di storia delle istituzioni politiche ma di un documentatissimo studio di storia delle idee che ricostruisce il dibattito sulle leggi fondamentali che, secondo le varie scuole liberali, avrebbero dovuto rifondare la nuova Italia.

«Costituzione rigida, ampia dichiarazione dei diritti, legislativo bicamerale, governo stabile, magistratura indipendente, vigorose autonomie locali», erano queste «in sintesi, le proposte dei liberali per la futura carta costituzionale del paese».

Secondo Giordano tali proposte «sono state accolte in generale, ma non declinate nello specifico; in altre parole, mentre l’ossatura della costituzione può considerarsi liberale, spesso non sembra possibile affermare lo stesso a proposito della configurazione dei singoli istituti».

Per la verità, avrei qualche dubbio sulla «ossatura liberale» anche se riconosco che il «reticolo di garanzie» non manca nel testo.

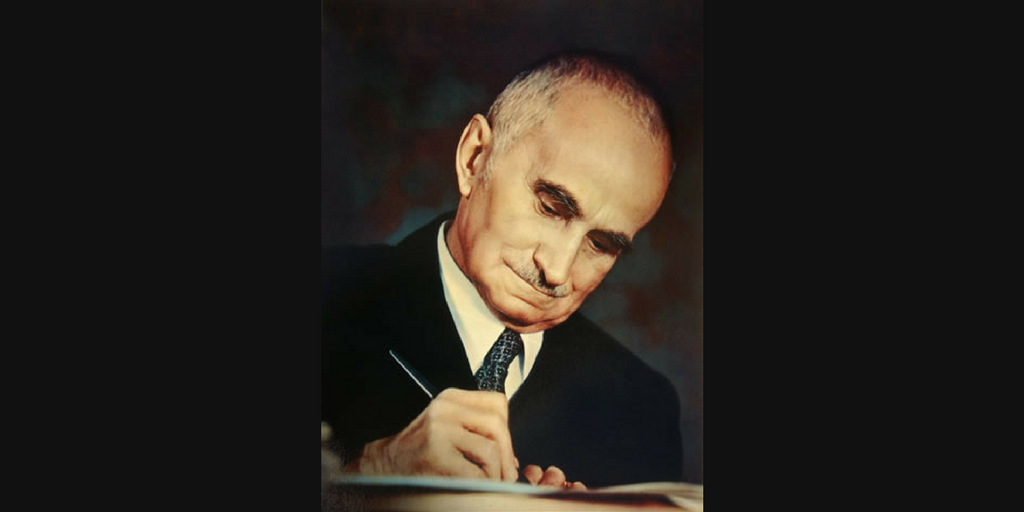

Va detto subito, però, che la stella polare del saggio è poi costituita dalla fondamentale Storia del potere in Italia 1848-1967 di Giuseppe Maranini, (ultima edizione a cura di Angelo Panebianco, Corbaccio 1995), un autore inattuale, rimosso dalla cultura politica italiana, in quanto ex legionario fiumano e fautore di un forte esecutivo (in realtà, votava per il PSDI ed era amico di Giuseppe Saragat che scrisse la prefazione a un suo saggio sul socialismo).

Maranini, scrive Giordano, colse davvero il segno quando notò che i costituenti, con le loro scelte (più o meno) consapevoli, non avevano risolto «il problema di un valido rapporto tra assemblea e governo», con il risultato di assistere alla « mancanza di un esecutivo autonomo e stabile in confronto al parlamento, e d’altra parte (al)la mancanza di un parlamento autorevole e capace di conferire autorità all’esecutivo attraverso l’azione di una maggioranza dotata di spontanea disciplina».

Passare in rassegna i temi e gli autori de Le regole del buongoverno richiederebbe uno spazio tanto esteso da trasformare la recensione in un altro saggio, alla luce delle tantissime questioni affrontate da Giordano.

Mi limito a richiamare l’attenzione su uno dei temi più interessanti, quello sui partiti politici e sul loro rapporto con la Costituzione, che vide la discesa in campo di grossi calibri intellettuali come Luigi Einaudi, Giuseppe Maranini in primis, Cesare Merzagora, Vittorio de Caprariis, Mario Vinciguerra. «Parecchi esponenti politici e intellettuali liberali guardavano con apprensione – ricorda Giordano – allo status dei partiti politici entro un ordinamento costituzionale democratico, specie considerando la particolare situazione in cui versava l’Italia».

Einaudi aveva ammonito sin dal 1944 che il gabinetto non potesse «essere l’emanazione delle parti politiche singole o associate», poiché un simile governo sarebbe risultato «sinonimo di tirannia». I partiti avrebbero dovuto essere concepiti alla stregua di meri strumenti grazie ai quali i cittadini partecipavano alla gestione della cosa pubblica, non rappresentando gli esclusivi depositari «delle loro idee e dei loro interessi».

È un punto estremamente rilevante giacché mostra la distanza, all’interno del campo liberale, tra il liberalismo di sinistra da Gobetti a Bobbio, per citare il titolo del bel saggio di Paolo Bonetti, e il liberalismo realistico e tendenzialmente conservatore.

È emblematica, al riguardo, la polemica suscitata dal Presidente del Senato, Cesare Merzagora, che nel 1960 aveva lamentato: «Se i partiti politici, all’interno dei loro organi statutari, dovessero prendere le decisioni più gravi sottraendole ai rappresentanti del popolo, tanto varrebbe, lo dico, naturalmente, per assurdo, trasformare il Parlamento in un ristretto comitato esecutivo. Risparmieremmo tempo e denaro Una democrazia che avvilisce il Parlamento avvilisce se stessa e le masse elettorali».

A Merzagora – reo di aggiornare «la sua cultura costituzionale solo sui rotocalchi» – aveva risposto in toni durissimi Vittorio de Caprariis: «Questi partiti sono figli dell’avvento delle masse nella vita politica e del suffragio universale, sono le istituzioni necessarie e indispensabili di una società democratica moderna».

Dove la critica colpiva non solo Maranini – che parlava di un «Governo degradato a comitato esecutivo del Parlamento il Parlamento viene a sua volta esautorato, in favore di enti che rimangono fuori… dal sistema reciproci controlli caratteristico di ogni costituzione liberale: i partiti» – ma lo stesso Einaudi per non dire di Panfilo Gentile, autore di «banalità» che «tenta invano di dissimulare con la sicumera del finto competente».

Sennonché, se, da un lato, i liberali conservatori tendevano effettivamente a guardare al processo politico e ai partiti con gli occhi dei loro antenati dell’Ottocento, dall’altro, i liberali progressisti (e d’ascendenza azionista) erano portati a rimuovere il fatto che a dare potere ai partiti era l’ampiezza dei poteri conferiti alla sfera pubblica, alla quale un liberale anomalo come Bruno Leoni avrebbe voluto rimediare limitando «drasticamente lo spettro delle scelte collettive e perciò della legislazione».

Era questione di limiti istituzionali ma, altresì, di cultura politica, di senso dello Stato, che non significava solo indipendenza della magistratura ma, altresì, autorità conferita alle varie istituzioni per svolgere i loro compiti al riparo dalle ingerenze politiche.

Tornando dall’America, Luigi Sturzo si era meravigliato che al Consiglio dei Ministri competesse la nomina del Direttore della Biennale di Venezia ma nel 1964 (morte di de Caprariis) le nomine dei vertici degli enti statali, parastatali, bancari erano regolarmente decise dal Governo secondo una logica spartitoria e sindacale.

Ciò comportava che gli enti in questione non fossero più al servizio del pubblico ma divenissero feudi dei partiti per soddisfare i loro appetiti di posti e di finanziamenti.

Denunciarlo significava seguire le orme di Giovanni Malagodi?

All’importanza della cultura politica – vedi gli studi fondamentali autori come Domenico Settembrini, Giuseppe Bedeschi e altri – forse, si dovrebbe fare più attenzione.

È l’ideologia italiana infatti che ci fa cogliere oggi le generose illusioni che Maranini si faceva sulla Corte Costituzionale quando ne chiedeva il rafforzamento e la centralità istituzionale, a garanzia delle malefatte dei partiti politici.

L’indipendenza dei poteri è cosa buona e giusta ma se i poteri riflettono valori e interessi solo di una parte del paese quell’indipendenza non garantirà né le libertà, né i diritti civili e politici dei cittadini. [spacer height=”20px”]

Dino Cofrancesco, Il Giornale 15 agosto 2017