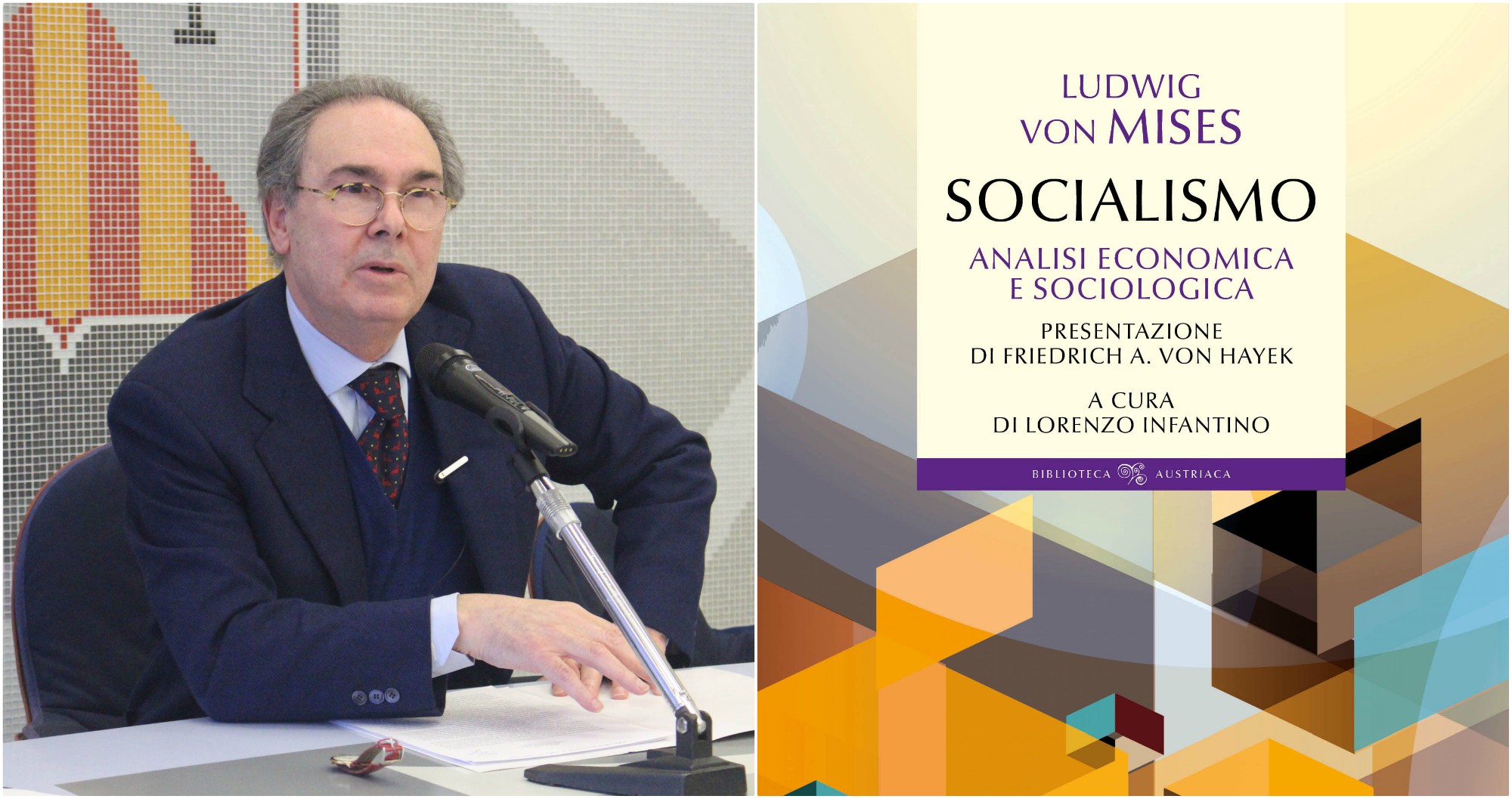

Per i tipi dell’Editore Rubbettino, è giunto in questi giorni in libreria Socialismo, l’opera a cui è maggiormente legato il nome di Ludwig von Mises e che costituisce il prodotto politicamente più rilevante della Scuola Austriaca di Economia; il libro si vale della presentazione di Friedrich A. von Hayek. Lorenzo Infantino, professore di Filosofia delle Scienze Sociali alla Luiss Guido Carli, lo ha tradotto dall’inglese e lo ha corredato di una sua articolata introduzione. Gli abbiamo posto alcune domande.

Professore, Socialismo ha una lunga storia. È apparso originariamente in tedesco nel 1922 e ha aperto un lungo dibattito, a cui hanno partecipato studiosi di ogni orientamento culturale. Crede che sia utile leggere oggi tale opera?

Per mostrarne la perdurante validità, potrei richiamare il numero di ristampe che, nella sua versione inglese, l’opera ha avuto. Ma la questione è diversa. Come Friedrich A. von Hayek ha scritto nella sua presentazione del 1978, Socialismo è un “classico”, una di quelle opere che molto spesso la nostra superficialità ci porta a dare per scontate, ma che ci insegnano a porre i problemi e a misurarci con essi. Ciò significa che di un libro come Socialismo non possiamo fare a meno. Anche se viviamo in tempi diversi da quelli in cui è apparso per la prima volta, esso continua a essere un mezzo di orientamento: ci fa comprendere quel che eravamo ieri e quel che siamo oggi.

L’opera è nata da una questione che a prima vista sembra esclusivamente tecnica, ma che in realtà porta al problema della libertà individuale di scelta. È così?

Esattamente. Mises aveva già scritto nel 1920 un saggio per spiegare l’impossibilità del calcolo economico in una società sottoposta a pianificazione centralizzata, in cui cioè sia abolita la proprietà privata e vengano in tal modo meno il mercato e il sistema dei prezzi. Con integrazioni e aggiunte, tale saggio costituisce uno dei principali capitoli dell’opera. È quello su cui è si è aperto il dibattito in campo economico. E qui la prevalenza degli argomenti di Mises è stata netta. La più chiara capitolazione dei suoi critici è data dalla posizione assunta dall’economista polacco Oskar Lange, il quale ha dovuto riconoscere a Mises il “merito” di avere posto i socialisti davanti all’esistenza del problema. E ha suggerito di “ripiegare” su un sistema (mai realizzato), capace di conseguire gli obiettivi che “gli economisti enumerano fra i successi della concorrenza”. Se solo pensiamo che Marx ed Engels vedevano nella competizione di mercato un sistema basato sulla “reciproca diffidenza”, per conseguire con “mezzi immorali” un “fine immorale”, non si può non rimanere stupefatti.

Una capitolazione totale?

Certo. La posizione di Lange contiene anche contraddizioni evidenti: perché, per un verso, egli ha proposto di mantenere la proprietà pubblica dei mezzi di produzione (il che rende impossibile la creazione di un sistema competitivo); e, per altro verso, ha affermato che non c’è necessità di abolire l’impresa privata e la proprietà privata in quei settori in cui ancora prevalga la libertà di competere. Occorre tuttavia aggiungere che la fondatezza degli argomenti sostenuti di Mises è data non solo dalla loro prevalenza in ambito teorico, ma anche dal successivo crollo delle economie basate sulla pianificazione centralizzata, che sostituisce l’allocazione competitiva con l’allocazione politica delle risorse. Quel crollo era stato previsto da Mises. Ma la sua pur lunga vita non gli ha consentito di esserne spettatore.

La questione più rilevante è tuttavia quella della libertà individuale di scelta?

Esattamente. Il lungo dibattito teorico sulla pianificazione non può nascondere che il problema prioritario sia quello della libertà individuale. Senza proprietà privata, non c’è mercato e non ci sono prezzi. Ma è più rilevante che, senza proprietà privata, non è possibile alcuna autonomia di scelta. Se le risorse sono monopolizzate dallo stesso gruppo che detiene il potere politico, nessuno può liberamente decidere e realizzare i propri obiettivi. Dopo la sconfitta, anche Leon Trotskij lo ha riconosciuto. Ha infatti scritto: “In un Paese dove l’unico datore di lavoro è lo Stato, opposizione significa morte lenta per fame. Il vecchio principio: chi non lavora non mangia, è stato rimpiazzato da uno nuovo: chi non obbedisce non mangia”. Per ammettere ciò, Trotskij ha dovuto attendere di essere un esule perseguitato. La letteratura lo reiterava e lo reitera da secoli. Basti pensare che, già nella seconda metà del Seicento, François Bernier aveva affermato che “abolire la proprietà privata significherebbe, per inevitabile conseguenza, introdurre la tirannia, la schiavitù, l’ingiustizia e la miseria”. C’è qui un’anticipazione di quel che poi, in forma tremenda e parossistica, è stato il “socialismo realizzato”.

La severa critica di Mises colpisce anche tutte le forme di interventismo politico nell’economia. Può dirci qualcosa in merito?

Quella di Mises è un’opera di ampio respiro, che sottopone a indagine ogni forma di interferenza politica nell’economia. La sua lettura ci consente di comprendere che fra mercato e pianificazione non c’è un “terzo sistema”. Quando la mano pubblica interviene all’interno di un’economia basata sulla proprietà privata dei mezzi di produzione, si possono verificare due ipotesi. La prima è che l’intervento rispetti le regole del mercato; e in tal caso non siamo ovviamente di fronte a un “terzo sistema” e non ci sono ragioni per cui lo Stato debba interferire. La seconda ipotesi è che le autorità pubbliche non rispettino le regole del mercato. È allora necessario ricorrere all’imposizione fiscale per ripianare le perdite. Neanche in tale circostanza siamo in presenza di un “terzo sistema”. Ci sono due settori, uno privato e l’altro pubblico; e quest’ultimo vive a carico del primo. Alla “distribuzione” operata dal mercato, si sovrappone una “distribuzione” operata autoritativamente. Il che incide in modo negativo sulla produttività complessiva del sistema.

E ciò determina anche delle conseguenze di carattere politico?

Non c’è dubbio. Oltre a voltare le spalle al problema della produttività, i “redistributori” (così li ha chiamati Mises) scardinano le regole della democrazia liberale, che è un sistema che limita il potere pubblico e assegna allo Stato un ruolo residuale rispetto alla cooperazione sociale volontaria. L’interventismo si manifesta anzitutto attraverso una iperproduzione legislativa. E questa, poiché è finalizzata ad avvantaggiare gruppi organizzati, determina una commistione fra politica e “favori”. Nasce così il “parlamento corporativo”, una sorta di “stanza di compensazione” in cui ha luogo uno scambio sistematico di “protezioni”. È il trionfo della “democrazia illimitata”, che interferisce con tutto; e che necessariamente è una “democrazia in deficit”. Ciò significa che, diversamente da quel che spesso si dice, non sono le istituzioni parlamentari a essere affette da una propria patologia. La patologia sta nell’interventismo, che poi la trasmette al resto delle istituzioni e della società.

Mises ha analizzato le ragioni profonde che, malgrado tutto, hanno reso e rendono ancora attraente l’idea socialista. Vuole soffermarsi su ciò?

Sebbene abbia dichiarato di volersi dedicare soprattutto all’analisi dei tentativi di “giustificare razionalmente” i programmi socialisti, Mises non ha tralasciato di esaminare la componente profetica di quei programmi, cioè a dire la promessa di edificare una società a-economica e, alla fine, anche a-politica. Il punto è che non possiamo cancellare la scarsità. Questa coincide con la condizione umana; la proprietà privata è nata come strumento di regolazione del conflitto derivante proprio dalla limitatezza dei mezzi di cui disponiamo. E non possiamo nemmeno cancellare la dimensione politica della vita, perché il potere dell’uomo sull’uomo non si esercita solamente tramite la proprietà privata; è presente in ogni forma di interazione sociale. La società a-economica e a-politica, il Bene totale, rimane perciò irrealizzata e irrealizzabile. Il suo miraggio è nei fatti servito a ingannare le dedizioni generose di tantissimi uomini e donne. Ha dato “copertura” a un potere onnipervasivo, finalizzato a rendere impossibile anche la più minuta manifestazione della libertà individuale di scelta.

Le pongo una domanda conclusiva. Non bisogna allora sottovalutare nemmeno le politiche di redistribuzione proposte da autori come Thomas Piketty?

È un errore in cui non bisogna cadere. Mises avrebbe sicuramente incluso Piketty nella schiera dei “redistributori”. E qui c’è da comprendere che le politiche redistributive vengono molto spesso abbracciate dai loro sostenitori come sostituto funzionale della fallita pianificazione centralizzata. L’idea è che la redistribuzione possa cancellare il problema strettamente economico e possa porre fine al conflitto politico. È ancora il miraggio del Bene totale. Anche a non considerare i danni che le politiche redistributive infliggono alla vita parlamentare e all’attività economica, c’è da tenere presente che esse, per usare delle espressioni care ad Alexis de Tocqueville, aprono la strada alla creazione di un potere “immenso”, che diviene il “solo arbitro” della nostra vita.

Intervista di Andrea Mancia