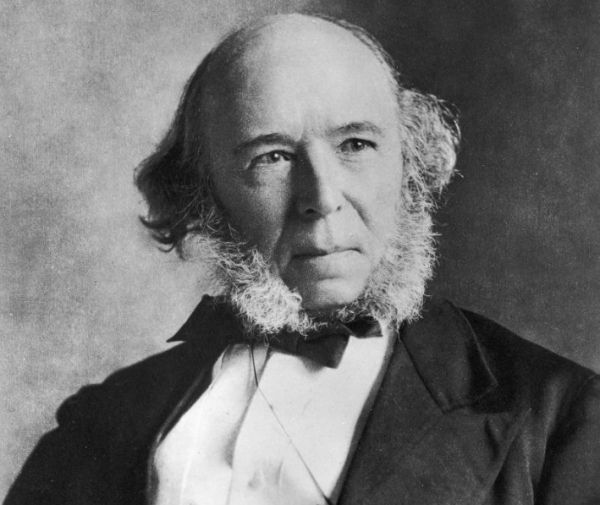

Benché sia stato uno dei pensatori più apprezzati di secondo Ottocento, da tempo Herbert Spencer (1820-1903) sembra essere stato escluso dal canone della tradizione speculativa occidentale. La sua lezione non è più accostata o contrapposta a quella di Hegel e Marx, Mill e Nietzsche. Eppure, quando ancora era in vita, il suo pensiero fu quanto mai influente e i suoi libri furono immediatamente tradotti in tutte le principali lingue, essendo venduti in gran numero. In seguito, però, la coltre dell’oblio coprì questa vasta produzione intellettuale e non a caso, nel 1937, Talcott Parson si chiese chi mai a quel punto leggesse più Spencer.

Se talora si riaccendono i riflettori su di lui, di norma avviene per evidenziare le potenzialità incomprese di un pensiero ormai collocato ai margini del dibattito intellettuale. È significativo, ad esempio, che quando nel 1994 il sociologo Michel Dubois provò a delineare un’altra storia della sociologia a fianco di quella “maggiore” (dominata dalle figure di Comte, Durkheim, Weber, Luhmann e pochi altri) uno degli studiosi recuperati sia stato proprio l’autore dei “Principles of Sociology”. Sembra quasi obbligatorio, insomma, attribuire a Spencer il profilo di un grande dimenticato: forse da riscoprire, ma sulla cui attualità molti nutrono dubbi.

Nonostante questo, nel mondo di cultura liberale si sta sempre più rafforzando la consapevolezza che egli sia stato uno degli interpreti maggiormente originali e coerenti di tale tradizione e che il suo nome meriti di figurare accanto a quelli di Locke, Smith, Jefferson e Constant: e che egli debba essere nuovamente letto e riproposto. In questo senso bene ha fatto Alberto Mingardi a pubblicare – per le edizioni Liberilibri – una nuova traduzione italiana (la terza, dopo una ottocentesca e una novecentesca) de L’uomo contro lo Stato del 1884 (titolo originale, “The Man versus the State”), di sicuro uno dei testi ancora oggi più vivi della sterminata produzione del filosofo britannico.

Nel 2011 Mingardi, direttore generale dell’Istituto Bruno Leoni, aveva già dedicato a questo autore una monografia in lingua inglese (“Herbert Spencer”, uscita per le edizioni Bloomsbury): un’introduzione “ragionata” che ha colmato un buco nella pubblicistica e ha cercato di affrancare questo grande liberale dell’età vittoriana da tutta una serie di equivoci che ne ostacolano la comprensione. Figlio di dissidenti protestanti, il giovane Spencer cresce entro un ambiente naturalmente orientato verso le idee di libertà, tolleranza, pluralismo. Nella società inglese dell’Ottocento le controversie religiose legate alla Riforma e alla nascita di una Chiesa di stato non erano del tutto sopite: come ben sa chi conosce le vicende personali e intellettuali, ad esempio, del cattolico Lord Acton.

E a suo modo Spencer condivide questa condizione, che lo porta a ritenere che il potere non possa decidere sul senso della vita, sulle ragioni ultime, su ciò che è vero e ciò che falso. Mentre Thomas Hobbes aveva ritenuto fondamentale che fosse il sovrano a risolvere ogni controversia in tema di fede (al fine di evitare i conflitti derivanti dalle divergenze dottrinali), Spencer adotta una prospettiva agli antipodi da tutto ciò: e questo si vede molto bene anche ne “L’uomo contro lo Stato”.

Un altro tratto peculiare della vita di Spencer è da riconoscere nel suo essere stato un intellettuale libero: uno studioso che non ha mai vissuto “di stato” (quale docente universitario o consigliere del Principe), ma invece “di mercato” (quale giornalista e, in un secondo tempo, quale scrittore di volumi di successo tradotti in molte lingue). Come si è detto, mentre oggi è quasi dimenticato, negli anni Settanta del diciannovesimo secolo egli era molto discusso, studiato e tradotto: e questa fama gli ha permesso di consacrare la propria vita alla riflessione, potendo contare sui proventi derivanti dalla vendita dai libri. Per cogliere le dimensioni del suo successo editoriale, è sufficiente entrare in una qualunque biblioteca universitaria e constatare quanti suoi volumi sono disponibili in edizioni ottocentesche italiane. Ben pochi suoi testi, invece, sono stati pubblicati in seguito.

Spencer è stato messo da parte e dimenticato per ragioni di carattere generale e, anche, sulla base di motivazioni ben specifiche. In primo luogo, il suo declino è connesso al tramonto del liberalismo classico: se il ventesimo secolo è stato il secolo dello stato, non c’è da stupirsi che il nome di Spencer (come quelli di Say, Bastiat, Cobden, Molinari, Spooner e altri ancora) sia rapidamente uscito di scena. Egli condivise gli argomenti e i sogni di quanti ritenevano che la violenza statale dovesse sempre più ritrarsi, per fare spazio alla civiltà del diritto, degli scambi volontari, dei contratti. Con il rigetto del liberalismo di mercato da parte delle élite intellettuali e dei ceti dirigenti dell’Occidente, è comprensibile che anche l’astro di Spencer si sia spento. Ma nel suo caso vi sono imputazioni pure di altro tipo.

Soprattutto a causa del volume di Richard Hofstadter apparso sul finire della Seconda guerra mondiale, da tempo il nome di Spencer è stato accostato al cosiddetto “darwinismo sociale”, e quindi a una teoria evoluzionistica secondo la quale lo sviluppo delle civiltà comporterebbe il trionfo dei più forti a danno dei più deboli: una visione cinica dei rapporti umani e della storia che avrebbe dovuto screditare una volta per tutte questo studioso inglese. In realtà, nella filosofia politica di Spencer l’evoluzionismo svolge un ruolo fondamentale, ma con un significato ben diverso. Come sottolinea Mingardi nell’introduzione, negli scritti del pacifista e liberoscambista Spencer (come dell’altro oggetto degli strali di Hofstadter: l’americano William Graham Sumner) non è possibile trovare traccia di una visione volta ad affermare il dominio di una razza o di un ceto sociale sulla massa della società. Ed è significativo che la stessa eugenetica, pur tanto di moda in quegli anni negli ambienti progressisti, non abbia mai attratto Spencer, che invece vedeva la storia procedere verso un’espansione delle libertà individuali.

L’evoluzionismo spenceriano, in questo senso, va letto a partire dalla tradizione delle scienze umane. E’ ben noto, ad esempio, quanto lo stesso Charles Darwin abbia ripensato la biologia anche grazie alla lettura di Adam Smith e alle categorie utilizzate dai filosofi scozzesi per riflettere sui meccanismi adattativi che vedono mutare nel tempo le istituzioni fondamentali: dai costumi alla lingua, dal diritto alla moneta. Così come saranno evoluzionisti per le stesse ragioni, e solo in tale prospettiva, i protagonisti della scuola austriaca dell’economia: da Carl Menger a Friedrich A. von Hayek. Se allora parlare di darwinismo sociale è fuorviante, è utile capire in che senso per Spencer l’evoluzione svolga un ruolo politico significativo, specie in considerazione del fatto che su quella nozione egli ebbe l’ambizione di delineare una filosofia generale, consacrando vari decenni allo sviluppo di questa vasta riflessione sistematica.

Lungi dal rappresentare il dominio dei più adatti sui deboli e sugli incapaci, per Spencer l’evoluzione dovrebbe segnare l’avvento progressivo di una società liberale. La sua idea era che i guerrieri (oggi: i politici e i burocrati) avrebbero dovuto lasciare il passo ai mercanti, ossia agli uomini che producono, scambiano, innovano. La naturale tendenza verso il bene avrebbe guidato gli uomini verso la civiltà. In questo senso, per lui società libera era sinonimo di pace, mentre lo statalismo era da associarsi alla guerra. Come lo stesso Richard Cobden, egli pensava che il libero scambio fosse in sintonia con una visione assai peculiare delle relazioni internazionali, essenzialmente fondata sul rigetto di ogni aggressione e sulla limitazione del ricorso alla guerra.

In una copia di un volume di Spencer (“Facts and Comments”) posseduto da Murray Rothbard e oggi conservato al Mises Institute di Auburn, sono riconoscibili rilievi a mano entusiastici da parte dell’economista americano. In particolare, Rothbard espresse tutto il proprio consenso a fianco di un passo in cui Spencer ricorda di non avere aderito mai alla retorica patriottica britannica: nel momento in cui molti soldati inglesi si trovavano in una situazione difficile nel corso della seconda guerra afghana, quando un ufficiale e membro del suo club, l’Athenaeum Club, l’informò su quanto stava avvenendo, Spencer mostrò apertamente di non condividere tanta apprensione. Pure in quella circostanza sentì il dovere di esprimere la sua opposizione a una politica aggressiva che gli appariva incivile: “Quando degli uomini si obbligano a servire per prendere a schioppettate altri uomini a un ordine ricevuto, senza chiedere nulla intorno alla giustizia della loro causa, io non mi curo se essi stessi sono presi a schioppettate”. Per il nostro, il motto “right or wrong, my country” non era ammissibile.

Questa forte difesa delle logiche cooperative e commerciali contro quelle aggressive e militari ci aiuta a capire quanto Spencer non si sia mai allontanato dai propri convincimenti libertari. Nei quattro saggi che compongono il volume del 1884 il teorico del “diritto di ignorare lo stato” sottolinea poi come il dispotismo dei tempi moderni abbia tolto lo scettro ai re soltanto per consegnarlo ai parlamenti. In sostanza, nel suo radicalismo egli coglie come i regimi democratici non mettano in discussione l’arcano della sovranità e la sua capacità di dominare e annientare: anche nelle moderne democrazie, insomma, il potere dell’uomo sull’uomo non è contestato e, per certi aspetti, esso viene perfino rafforzato grazie a una dottrina più sofisticata.

È stata propria questa critica feroce ai nuovi liberal e agli stessi socialisti che è valsa allo Spencer della maturità l’accusa di essere ripiegato su posizioni conservatrici. Si tratta, però, di un equivoco, perché non c’è uno Spencer giovanile e libertario e uno anziano e conservatore. Semmai, egli cambia tono perché il mondo attorno a lui muta in maniera significativa, così che posizioni che un tempo potevano apparire innovative si dimostrano, alla luce dei fatti, schierate a difesa dell’esistente (l’ordine politico statuale) e perfino orientate a dilatarne il raggio d’azione. E certamente è assai diverso scrivere quando il liberalismo è ancora à la page e quando, invece, società e cultura sono ormai dominate dal socialismo, dalla redistribuzione, da logiche burocratiche e interventiste.

È significativo che nell’attaccare i liberal del suo tempo egli veda in loro gli alfieri di quello che chiama un “new Toryism”: a dimostrazione che Spencer non abbandonerà mai i propri convincimenti liberali, ma comprenderà invece come il monopolio della forza fosse ormai nelle mani di quanti si erano dichiarati innovatori, ma nei fatti avevano finito per fare proprie le logiche del potere statale. Egli comprende come la contrapposizione cruciale tra passato e futuro che aveva lungamente segnato la storia inglese quale lotta di classe – quale conflitto tra la rendita aristocratica e il lavoro borghese – ora stesse ridisegnando i propri confini: la battaglia tra sfruttatori e produttori non veniva meno, ma assumeva un profilo diverso.

Per giunta, è proprio in questo scritto del 1884 ora riproposto in italiano che Spencer usa una delle sue formule più brillanti, quando afferma che, dopo il declino della superstizione del diritto divino dei re, nel mondo moderno si è ormai imposta una nuova grande superstizione: il diritto divino dei parlamenti. Il riferimento al sacro non è casuale, dato che egli comprese come le strutture giuridico-politiche controllate dai governi si impongono elaborando, quale meccanismo legittimante, una religione civile. E questo ci fa capire come la battaglia contro la statualità del “dissidente” Spencer sia stata anche e soprattutto a difesa del pluralismo e della libertà di coscienza.

Queste considerazioni ci aiutano pure a comprendere come in Spencer vi sia uno stretto rapporto tra due princìpi che solitamente vengono contrapposti: quello dell’evoluzione e quello del diritto naturale. Anche se costruisce sull’evoluzione la sua intera riflessione filosofica e scientifica, quel progetto di una ricerca durata molti decenni e condensata nei vari volumi dei Principles, Spencer non rigetta certamente la tradizione liberale dei diritti naturali individuali (e il rigetto dell’utilitarismo benthamiano, in questo senso, è significativo). La sua visione della morale, fortemente ancora al senso comune, è quindi ben lungi dallo sposare quel relativismo estremo solitamente associato ai processi evolutivi: e questo spiega la sua costante difesa del diritto di proprietà.

Nell’introduzione Mingardi sottolinea come Hayek, cruciale interprete del liberalismo novecentesco, probabilmente non abbia conosciuto in maniera adeguata gli scritti di Spencer e come ciò abbia ostacolato una riscoperta di questo autore: sotto vari aspetti anticipatore di talune riflessioni hayekiane. Questo è vero, ma più in generale si può dire che se il declino di Spencer ha coinciso con quello del liberalismo classico in quanto tale, è allora chiaro che una piena riscoperta di questo studioso può essere possibile solo se un certo radicalismo in difesa della libertà tornerà ad avere piena cittadinanza nel dibattito pubblico e se la netta contestazione al socialismo e al progressismo di stato che Spencer formulò verrà presa, finalmente, in debita considerazione.

Carlo Lottieri, Il Foglio 17 ottobre 2016